Labo Kurohama 旅の画文集

毎年1回か2回、北海道スケッチ旅行に出かけます。コンテ鉛筆と木炭が1本ずつ、それに12色+αの透明水彩絵の具が画材のすべて。描いたものが本領の油彩になるのはむしろたまにのことですが、1時間そこそこで一枚の絵らしきものになるスケッチには油彩にない楽しさがあります。これまで多数の駄作を含む約300枚を描いたところで、使ったコンテ鉛筆、木炭はどちらも2本。その2本目をまだ使い切りません。絵具などはチューブがまだ1本も空かない。驚異のコストパフォーマンスとでも言うべきことでしょう。こうしてじっくり描いたり、また描き捨てたり。油彩の前に欠かせない作業です。

035. 教会の石段(函館、ハリストス正教会)

石段を見上げると箱が一つ、どんと。そんな感じなのです。上がって行くと右に塔のそびえるのが見える。あの写真の通り、なのは当たり前。当たり前を見て安心する。心の平穏の仕組みなのかな。

034. 教会の門(函館、赤煉瓦街)

この門がめずらしく開き、花嫁のドレスが青空の下で舞うのを見た。リムジンが二人を乗せて走り去ると参会の人々はいつか姿を消し、門は閉じられた。はしゃぐ声が中から漏れ伝わるだけのいつもの静寂。昔とは、ついさっきだってもう昔なんだ。

花嫁が 残していった 白い風

033. 余市駅(北海道)

けっこうちゃんとした駅だと思うのだけど、夕方6時以後は無人駅になってしまうのです。スイカが使えません。1時間に1本の列車がない時間帯もあります。駅舎の前は国道5号線。日本橋ー青森の4号線につながる大幹線道路です。かつての我が家はその沿道「黒川銀座街」にあり、駅からは歩いて5分でした。あの頃の賑わいが信じられません。見える距離で駅と向かい合うのがニッカウヰスキー余市蒸留所。こちらは昔と違い、観光客で大賑わいです。地域興し、どうやってもNHK「朝ドラ」にはかなわない?

032. 新しい命が授かる家

往時函館経済の形見か、名士倶楽部風の立派な建築「大手町ハウス」。元はティー・ハウス。入ってみようとするとドアは開かず、張り紙の「新しい命が授かりました」がおめでた休業を伝える。翌年また行くと「日曜定休」。さらに翌年、「再び新しい命を授かりました」。その後ティー・ハウスの再開はなし。3年試みてついに入れなかった店。

031. 日銀旧小樽支店、駅の方から

駅前を右に行き、間もなく左に曲がると緩い下り坂の右側に見えてくる。先は運河と港。映画を見ているかのような自らの道案内。日銀の屋根は何よりも高く立派。それがドームをいくつもつけているんだから。手前に旧手宮線の踏切を示すポール。一帯、何でも「旧」だ。

030. 日の出画廊跡(小樽)

こりゃ何じゃと言われそう。今は大きな理髪店。昔は画廊でした。赤茶色のレンガタイルの外壁を覚えています。絵描きになるのだ。30歳までにここで個展を開くのだ。あとはどうなってもいいのだ。画材を小樽まで買いに行き、道すがらここを通って抱いた中学生青雲のの志。床屋さんになった今の建物も所有の法人名は昔のまま。これだけで何だか有難い気持ちになるもの。通りの多い歩道でどうにか済ませ、乱筆。

029. 北海道庁旧庁舎(札幌)

高校の同級生3人が札幌で時々会ったのは10年前ぐらいまで。北海道新聞の記者と北海道大学教授が友人。自身を入れて3人、誰も北海道大学に受かっていないのです。他の2人には十分可能性があったのに。北大は鬼門、札幌はほろ苦い。記者は9年前58歳で亡くなりました。

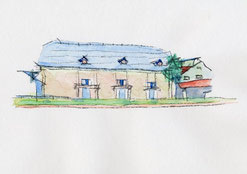

028. 小樽運河の倉庫

左に7棟並ぶ倉庫群の最初。右は観光客が集まり団体写真の撮影やら人力車の客引きやらで賑やかな浅草橋。小樽へ来て浅草とは。倉庫の屋根は軒近くを縦に切ってペントハウス風に。ここから下を見ればいつも世界の人々を眺められる。いい気分にちがいありません。

027. 朝の散歩で

函館、朝食前の6時半。朝日も夕陽も海で見られる街の朝日側。六月というまたとない季節のまだ冷たい空気は澄んで、気分は爽快。建物の庇が落とす斜めの陰は透明。ラブホテルだって、天の恵みを等しく受けて輝く様は美しい。

026. 明洞聖堂(韓国ソウル)

明洞はミョンドン。韓国語ローマ字の表記では Myeongdong。ミエオングドングとはどこの何だ、と昔思ったもの。入り組んだ道の雑踏を突破していつか聖堂に出る。明洞の名所でありながら、探さなければ見つからない。思わずしてたどり着くとそこは天に通じる空間、という設計なのだろうか。クリスマスが祝日の国にしてなるほどと思う立派な建築。

025. 函館ハリストス正教会

函館に名所幾多とはいえ、この代わりに函館の顔をやれるものはないのではないか。入り口と礼拝室と祭壇だけの、いわば1DKみたいな最低限の空間。ものはコンパクトでも近くで見れば、その存在は頼りになる大サイズ。無数の人が描いてきただろうから、いちばん下手と言われないよう、函館へ来てはまた描く。

024. ブティック(函館)

下がブティックで上がイタリアンレストラン。下はペンキ塗装で上は打ち放しのコンクリート。四角四面で単純な形なのに、渋味のある立ち姿。いかにも函館じゃありませんか。赤レンガ街を抜けて013の「ベイジュ」に向かう通り。

023. 日和坂(函館)

市電の「函館どっく」行きが「十字街」で右折するとすぐ、線路の左側はいくつもの坂の登り口になります。日和坂は函館エキゾチズムの中では珍しく和の趣きでした。継ぎ接ぎ状の舗装は、要するに古いのだろうけど、冬はいくらか滑り止めになりそうでした。でした、と言うのは、つまり昔話。今はつるりスラリで雰囲気一変。そうなる少し前に通りかかったのは幸運でした。

コスモスが 隠れ咲く午後 ひより坂

022. 小樽運河の端の方

運河のそれらしい所から橋を渡って西に進むとそこはまだ運河の遊歩道。ただし、こちらには誰もいないのが普通。対岸が工場だから色気がないのか。ドームのあるノルドホテルが見える。公衆トイレの上にも遠くのドームが乗って見える。あっけらかん気分になる快晴の午後。

021. 小樽で撮った写真に写っていた美人

写真のへりの小さな人を拡大したら、「ベルサイユのばら」のキャラクターのようになってしまった。せっかくだから美人に描きたいもの。

一期一会の あのひとの 記憶は何しろ美しい

020. 家屋遠景

函館滞在中に散歩で通る道から路地に目をやったところ。淡い水色の外壁が朝もやにかすみ空気はひんやり、という日。昔ながらの木造住宅にペンキを塗るところが土地風か。昆布などを扱う商店らしい。通りはいつも閑静だけど、往時は人と物が賑やかに出入りしたのだろうと思わせる大店。

019. 旧大国屋界隈

小樽に3軒あったデパートは一軒も残っていません。そのうちの一つ「大国屋」だったホテルの前から通りの向こうを見たところ。向井呉服店の倉庫だったという赤煉瓦の4階建だけが厳として昔のままの姿。百年夕陽に染まったような赤が懐かしい。

思い出は いつも夕陽の 赤のなか

018. ガラス工芸「明治館」

函館観光名所の一角、「美食倶楽部」から赤レンガ倉庫街に続く通路を見下ろすように。時々ギシギシと音を出す木の床。巡り歩いてお手頃値段のグラスを2つか3つ買うのがいつも楽しみ。しかし、若い女性がブーツのおみ脚で歩く音、白い指が触れるクリスタルの輝きの前ではこちらは形無し。こういう所でかっこ良く振舞うすべはないものかな。

017. カフェレストラン「サルティム ボッカ」

界隈のランドマークのようなピンクの壁。函館には壁がピンクの幼稚園というものもあり、色合いはカフェより淡い。ピンクは偉大、とどちらを見ても思います。この日は雨模様。軒からか電線からか、置いたばかりの絵具の上にしずくがぽたり。赤が広がりました。最近流行りの言葉で言うなら、これは雨とのコラボ作品。

016. ニッカウヰスキー余市蒸留所内2

物心がつくということとこの光景とは言わば同じこと。父母の顔の方がおそらくもう少し前だったけれど、人は齢を重ねていなくなってしまう。この特異な家は覚えるに適していたし、自分が遠からずいなくなると思う今も変わらない。「何も足さず、何も引かず」とは同業他社のうたい文句。

015. 小樽運河の倉庫「おれの小樽」だったところ

「おれの小樽」とは倉庫内いっぱいのレストラン街のこと。刺身定食千円。これが待てど焦がれど出てこない。観光地なんてこんなもんさ、と味に期待もせず待つことさらに。やっと運ばれてきたものは、この時間待つだけの価値は十分あり。「千円でいいのか!?」。翌年同じ期待でまた行くと、この店もレストラン街もなくなっていた。

014. ブティック「ベイジュ」の入り口

手で開けて入るドアが不思議感を呼ぶのだから、世の中変わり果てたもの。これは伝統の正しき扉。ここに入ろうとする粋な女が街灯の方から歩いて来ないか、と待つけれどなかなかそうはいかない。

013. 函館二十間坂交差点

手前は赤レンガ倉庫街、向こうは幅二十間という広い坂を上って教会群。建物の前を市電が横切る。大都市がまねのできない地方都市の味わい。何度も塗装し直した外壁が渋味を漂わす建物はブティック「ベイジュ」。この名前だと、姿はいつまでもベージュ色であり続けそう。

ここらでは みんなあたしを しってるの

012. 「北のアイスクリーム屋さん」というカフェ

小樽でよく泊まるホテルヴィブラントの裏通りにひっそり小さく。カフェと見えてアイスクリームの店、またはその逆。門戸の固い様を見て通ったり立ち止まったり。入ったことがない。というより、見る甲斐ゆえに入ろうと思いついたことがない。そういう人が多くはないか。市指定文化財だけのことがあるんだ。

011. 函館金森倉庫の壁

ベンチに座れば目の前は波止場。湾内観光クルーズの小さな船が出ては入る。金森倉庫のモルタルやレンガの壁は油彩画の背景として格好の材料で、ここで見るのは景色よりもっぱら壁、壁です。観光客がちょっとかまびすしい。自分も観光客だから静かにしているのだけど、あまり意味がない。外国の人は賑やかです。

010. 小樽運河プラザ

昔は小樽市立博物館だったと思うのだけど、はて。今は物産販売所、カフェ、休憩所。石畳を歩いて疲れた旅人が休むにはとても有難い所。小樽ビール4種はどれも3百円弱。つまみに小樽チョコレート150円を求め、石敷きのパティオで四角い空を眺めながら飲むと誰もがいっぱしのエトランジェになれるのです。いつもすいている。ほんとにありがたい。

009. 函館駅

三角屋根だった駅舎がこの形になったのは20年弱前のことか。船をかたどったのだそうだけど、おそらくはそう言われてからそう思う。上野駅中央改札前と同じく、ここを越えて延びる線路はない。上野が都会の最果て感を漂わすのに対し、函館はスタート地点の印象。らんらん。屋根の下と空の下の違いかな。凍えそうなカゴメを見詰め連絡船でやっと着いた海峡の向こうという気分にはなりません。

008. 小樽バイン夕景

バス会社直営のワインレストランゆえに「バイン」。そうですか。昼に行きたいところです。週替りのランチはグラスワインをつけても千円ぐらいで済む。天井の高い店内は広々。手作り風の椅子・テーブルは質実風味で内装と同じニスの光沢。戸口に石段数段。敷居が高い気持ちがして昔からずっと入れずにおりました。

007. だいしょう歯科医院(小樽)

半世紀ほども見続けてきた小樽。石造建築の取り壊しという場に遭遇したことがありません。中身が何に変わろうと建物は不変、半永遠の印象。石の壁には屋根や庇のようなものが三角状に取り付いていたらしい痕跡がよく見つかる。いろいろ使われてきたんだねえ。感慨ひとしお。

小樽では 歯医者さんでも こんなふう

006. カフェレストラン グリーンゲイブルズ

バラの茂みを突破して中に入ると、ちょっと気難しそうないにしえのお嬢様と今風の若い女性が二人で店を切り盛りしていたのです。「赤毛のアン」の家は20世紀初頭のプリンスエドワード島ってこうだったんだろうと思わせる内装と雰囲気。乙女が彼氏を引き連れて来ればきっと似合う。

005. 小樽駅

「今日も霧が降る万代橋よ」には「ほんと?」と思うけれど(失礼、新潟)、「粉雪舞い散る小樽の駅にひとり残してきた」のは納得できる。小樽駅は造りが上野駅、横浜駅と同じ。明治のやる気を伝える文化遺産で、なるほど、札幌駅のように壊して建て替えてはいけません。

駅だもの 誰でも 入ってきてほしい

004. 日銀旧小樽支店、現金融資料館

こういうものはオレの町にもない、という荘重な旧日銀。基礎より上の壁はコンクリートで平たく、縦線横線の構造もまた意外に平たい。つまり、けっこう描きづらいのです。何とか仕立てちゃうというのが常々正直なところ。ゆえに、曲りなりの達成感は捨て難い

描く気なら しっかり描けと 岩が言う

003. 駒ヶ岳一本松

レンタカーで函館を出発し、森町で引き返した帰り道。こういう松の向こうに秀峰を見るなんて。生き残ったのか、植えたのか。遙か前かちょっと昔か、知らない人が累々重なっていい景色を作ってきたにちがいない。